|

国家医疗器械不良事件监测年度报告 (2024年)

发布日期:2025-07-31

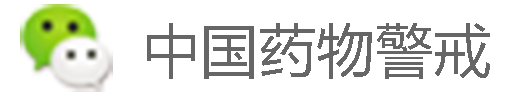

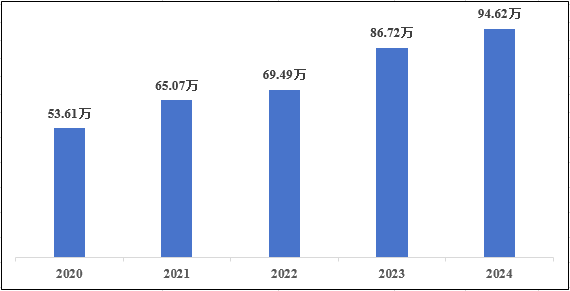

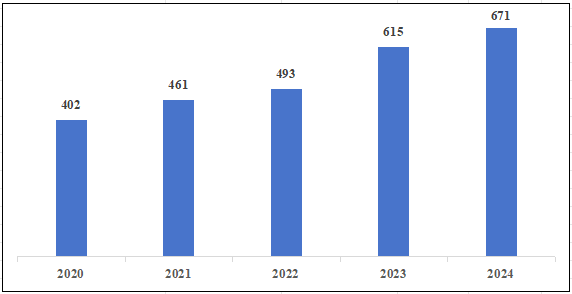

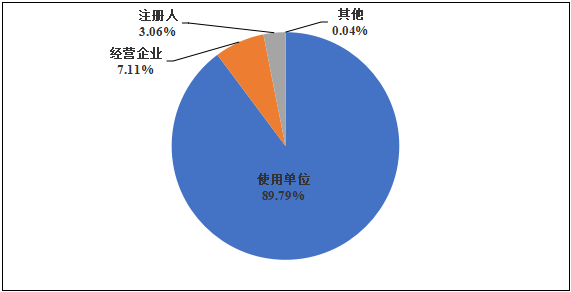

为全面反映2024年我国医疗器械不良事件监测工作情况,国家药品不良反应监测中心编撰了《国家医疗器械不良事件监测年度报告(2024年)》。 一、医疗器械不良事件监测工作进展 2024年,我国医疗器械不良事件监测工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真落实习近平总书记“四个最严”要求,遵循“讲政治、强监管、保安全、促发展、惠民生”的工作思路,坚持“科学评价为基础、风险管理为主线、服务患者为中心”的工作理念,持续完善医疗器械警戒制度体系建设,不断理顺监测体系工作机制,积极提升技术培训质效,深入探索监测评价新方法,全面增强风险发现和处置能力,为提高医疗器械监管水平、保障公众用械安全提供了强有力的技术支撑: (一)强化组织系统发力,持续提升报告数量质量 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统接收到医疗器械不良事件报告94.62万份,每百万人口平均报告数为671份。国家药监局器械监管司印发《医疗器械不良事件监测工作质量评分要点》,组织开展省级监测机构医疗器械不良事件监测报告质量评估,有效促进报告质量不断提升。 (二)理顺机制突出重点,科学开展产品风险评价 2024年,国家药品不良反应监测中心进一步理顺风险信号协同工作机制,高效综合日常监测、风险评价及季度汇总等手段,建立风险信号处置台账,实行动态管理,确保及时发现、科学评价、有效处置产品风险。对国外监管机构采取的风险控制措施进行监测,根据发现风险的情况,全年共发布12期《医疗器械警戒快讯》。 聚焦重点领域医疗器械,系统梳理相关企业不良事件监测工作情况,主动分析排查相关产品安全风险。通过组织开展专题培训班和专题座谈会,不断提升省级监测机构和重点领域医疗器械注册人和备案人(以下简称注册人)上市后监测评价工作水平。通过组织召开工作推进会和实地调研,持续推进国家药监局“十四五”期间医疗器械不良事件重点监测工作。 (三)深入推动警戒试点,持续开展专项课题研究 2024年,国家药品不良反应监测中心推动医疗器械警戒试点工作取得新进展。监管部门、监测机构、注册人、医疗机构四方协同,“三医”协同发展与治理机制逐步畅通,“一体两翼”工作格局持续完善;编制印发《医疗器械警戒质量管理规范(试点稿)》等4个技术文件;新团体标准《医疗器械登记用于医疗器械上市后主动监测技术要点》制定工作基本完成;首批纳入的163家注册人医疗器械警戒质量管理体系不断完善;医疗器械产品风险联防联控机制进一步健全,为医疗器械警戒制度体系的建立健全奠定了基础。 持续推进国家药品监管科学行动计划第三批重点项目的医疗器械警戒创新方法和关键技术研究、国家重点研发计划的医疗器械上市后主动监测评价研究,致力于推出增强医疗器械不良事件监测评价工作能力、更好服务医疗器械科学监管的新技术、新标准、新工具。 (四)积极参与国际交流,持续夯实体系能力建设 2024年,国家药品不良反应监测中心积极参与国际医疗器械监管机构论坛(IMDRF)、全球医疗器械法规协调会(GHWP)相关工作,有序开展“国家监管机构报告(NCAR)”信息交换工作,持续跟踪“不良事件术语和编码(AET)”项目组工作进展,完成GHWP第四工作组主动监测新项目立项,促进医疗器械不良事件监测工作国际交流与合作。 精心筹备培训课程,面向监测机构、注册人、经营企业、医疗机构相关人员举办系列技术培训班,系统全面解读不良事件监测法律法规、技术规范、指导原则等内容,提升和规范医疗器械全生命周期相关各方能力和水平,共同促进产业健康发展、保障广大群众用械安全。 二、全国医疗器械不良事件报告总体情况 (一)年度报告总体情况 1.全国医疗器械不良事件报告数量。2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统共收到医疗器械不良事件报告94.62万份(图1),比上年增加9.11%。 图1 2020-2024年全国医疗器械不良事件报告数量 2.每百万人口平均报告数量。2024年,我国每百万人口平均医疗器械不良事件报告数为671份,比上年增加9.11%(图2)。 图2 2020-2024年全国每百万人口平均医疗器械不良事件报告数 (二)注册基层用户数量 截至2024年12月31日,在国家医疗器械不良事件监测信息系统中注册的基层用户包括医疗器械注册人、经营企业和使用单位共43.13万家,比上年增长3.90%。其中注册人3.79万家,比上年增长9.22%,占注册基层用户总数的8.79%;经营企业25.96万家,比上年增长5.47%,占注册基层用户总数的60.20%;使用单位13.38万家,比上年减少0.37%,占注册基层用户总数的31.01%(图3)。 图3 2024年国家医疗器械不良事件监测信息系统注册基层用户情况 三、全国医疗器械不良事件报告统计分析 (一)按报告来源统计分析 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告中,使用单位报告84.96万份,占报告总数的89.79%;经营企业报告6.72万份,占报告总数的7.11%;注册人报告2.90万份,占报告总数的3.06%;其他来源的报告378份,占报告总数的0.04%(图4)。

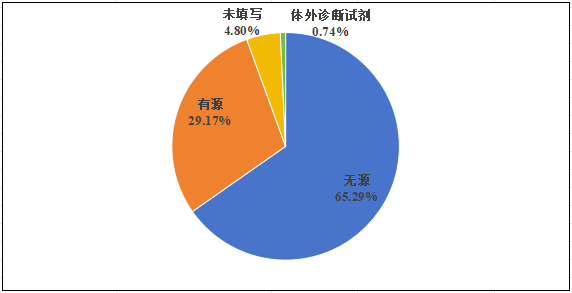

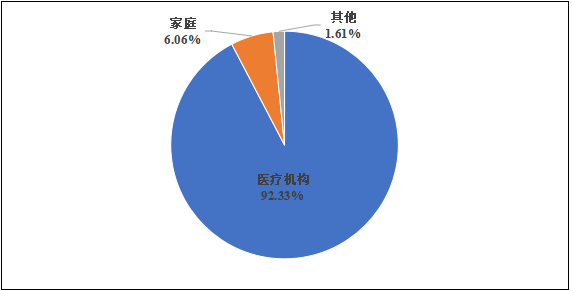

图4 2024年医疗器械不良事件报告来源情况 (二)按事件伤害程度统计分析 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告中,伤害程度为严重伤害及以上的报告8.46万份,占报告总数的8.94%;伤害程度为其他的报告86.16万份,占报告总数的91.06%。 (三)按医疗器械管理类别统计分析 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告中,涉及Ⅲ类医疗器械的报告37.92万份,占报告总数的40.08%;涉及Ⅱ类医疗器械的报告48.29万份,占报告总数的51.04%;涉及Ⅰ类医疗器械的报告6.99万份,占报告总数的7.39%;未填写医疗器械管理类别的报告1.41万份,占报告总数的1.49%。 (四)按医疗器械分类目录统计分析 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告涉及了医疗器械分类目录中的所有类别。其中,报告数量排名前十位的医疗器械类别见表1。 表1 2024年医疗器械不良事件报告数量排名前十位的分类目录  (五)按医疗器械结构特征统计分析 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告中,涉及有源医疗器械的报告27.60万份,占报告总数的29.17%;涉及无源医疗器械的报告61.78万份,占报告总数的65.29%;涉及体外诊断试剂的报告0.70万份,占报告总数的0.74%;未填写医疗器械结构特征的报告4.54万份,占报告总数的4.80%(图5)。 图5 2024年医疗器械不良事件报告医疗器械结构特征情况 (六)按实际使用场所统计分析 2024年,国家医疗器械不良事件监测信息系统收到的医疗器械不良事件报告中,使用场所为“医疗机构”的报告87.36万份,占报告总数的92.33%;使用场所为“家庭”的报告5.74万份,占报告总数的6.06%;使用场所为“其他”的报告1.52万份,占报告总数的1.61%(图6)。 图6 2024年医疗器械不良事件报告实际使用场所情况 四、医疗器械警戒快讯发布情况 2024年,国家药品不良反应监测中心密切跟踪全球医疗器械监管情况,发布12期《医疗器械警戒快讯》,汇总了美国、英国、澳大利亚以及加拿大发布的包括除颤器、呼吸机、胰岛素泵、医用磁共振成像系统等医疗器械在内的共78条安全性信息,为我国开展相关医疗器械的安全性评价和风险控制提供参考借鉴。 五、有关情况说明 (一)与大多数国家一样,我国医疗器械不良事件报告通过自发报告系统收集并录入到数据库中,当怀疑某种事件可能与医疗器械有关时,就可以报告。受报告者主观意识、经验水平、认知程度、甚至所持立场等影响,医疗器械不良事件的报告可能存在片面性和局限性,如伤害程度判读不准确、报告填写不规范、信息不完善等,甚至将与医疗器械无关的事件也按照不良事件报告,因此统计结果可能与实际发生的医疗器械不良事件情况存在偏差。 (二)不同医疗器械的不良事件报告数量受使用数量、风险程度、报告意识等诸多因素影响,因此报告数量的多少不直接代表医疗器械不良事件发生率的高低或者风险严重程度。 (三)本年度报告完成时,部分严重伤害医疗器械不良事件报告尚处在调查和评价的过程中,因此统计结果为统计时数据收集情况的真实反映,并不代表医疗器械安全性评价的最终结论。 小贴士 1.医疗器械:是指直接或者间接用于人体的仪器、设备、器具、体外诊断试剂及校准物、材料以及其他类似或者相关的物品,包括所需要的计算机软件;其效用主要通过物理等方式获得,不是通过药理学、免疫学或者代谢的方式获得,或者虽然有这些方式参与但是只起辅助作用;其目的是: (1)疾病的诊断、预防、监护、治疗或者缓解; (2)损伤的诊断、监护、治疗、缓解或者功能补偿; (3)生理结构或者生理过程的检验、替代、调节或者支持; (4)生命的支持或者维持; (5)妊娠控制; (6)通过对来自人体的样本进行检查,为医疗或者诊断目的提供信息。 2.无源医疗器械:不依靠电能或者其他能源,但是可以通过由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。 3.有源医疗器械:任何依靠电能或者其他能源,而不是直接由人体或者重力产生的能量,发挥其功能的医疗器械。 4.体外诊断试剂:是指按医疗器械管理的体外诊断试剂,包括在疾病的预测、预防、诊断、治疗监测、预后观察和健康状态评价的过程中,用于人体样本体外检测的试剂、试剂盒、校准品、质控品等产品。可以单独使用,也可以与仪器、器具、设备或者系统组合使用。按照药品管理的用于血源筛查的体外诊断试剂和采用放射性核素标记的体外诊断试剂,不属于本报告范围。 5.国家对医疗器械按照风险程度实行分类管理: 第一类是风险程度低,实行常规管理可以保证其安全、有效的医疗器械。 第二类是具有中度风险,需要严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。 第三类是具有较高风险,需要采取特别措施严格控制管理以保证其安全、有效的医疗器械。 6.医疗器械不良事件监测:是指对医疗器械不良事件的收集、报告、调查、分析、评价和控制的过程。 7.医疗器械不良事件:是指已上市的医疗器械,在正常使用情况下发生的、导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。 8.死亡医疗器械不良事件报告:指患者最终结果为死亡的医疗器械不良事件报告。不表示患者的死亡与使用医疗器械有明确的关联性。 9.医疗器械不良事件报告原则:报告医疗器械不良事件应当遵循可疑即报的原则,即怀疑某事件为医疗器械不良事件时,均可以作为医疗器械不良事件进行报告。报告内容应当真实、完整、准确。 导致或者可能导致严重伤害或者死亡的医疗器械不良事件应当报告;创新医疗器械在首个注册周期内,应当报告该产品的所有医疗器械不良事件。 10.正确认识医疗器械不良事件报告数量增加:经过各方努力,注册人、经营企业、医疗机构报告医疗器械不良事件的积极性已经逐步提高,我国医疗器械不良事件报告数量稳步增长,与欧盟、美国等国家和地区医疗器械不良事件报告数量发展趋势相同。医疗器械不良事件报告数量增多,并非说明医疗器械安全水平下降,而是意味着监管部门掌握的信息越来越全面,对医疗器械的风险更了解,风险更可控,对医疗器械的评价更加有依据,监管决策更加准确。同样,在医疗实践中,能及时了解医疗器械不良事件发生的表现、程度,并最大限度地加以避免,也是保证患者用械安全的重要措施。 11.国家医疗器械不良事件监测信息系统注册要求:注册人、经营企业和二级以上医疗机构应当注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户,主动维护其用户信息,报告医疗器械不良事件。注册人应当持续跟踪和处理监测信息;产品注册信息发生变化的,应当在系统中立即更新。鼓励其他使用单位注册为国家医疗器械不良事件监测信息系统用户,报告医疗器械不良事件相关信息。 |

|